共通テストのポイント

- ホーム

- 共通テストのポイント

「大学入学共通テスト」って、どんな試験?

大学入学共通テストの概要

「大学入学共通テスト(以下、共通テスト)」は、2021(令和3)年度から、それまでの「大学入試センター試験(以下、センター試験)」に代わって導入されました。大学入試センターおよび、この試験を利用する国立、公立、私立の各大学・短期大学が協力して実施するもので、「大学に入学を志願する者の高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定することを主たる目的とする」とされています。毎年1月中旬(2022年度は1月15・16日)に実施され、その結果が参加する各大学・短期大学に提供され、入学者の選抜に利用されます。

2021(令和3)年度は867大学・短期大学が共通テストを利用しました。利用方法は各大学・短期大学によって異なりますが、国公立大の一般選抜の第1次試験、私大一般選抜の共通テスト利用入試、学校推薦型選抜などに共通テストでの得点が幅広く利用され、大学・短期大学が実施する選抜方法と組み合わせて(または共通テストの結果のみで)合格者が判定されることになります。

共通テストの内容

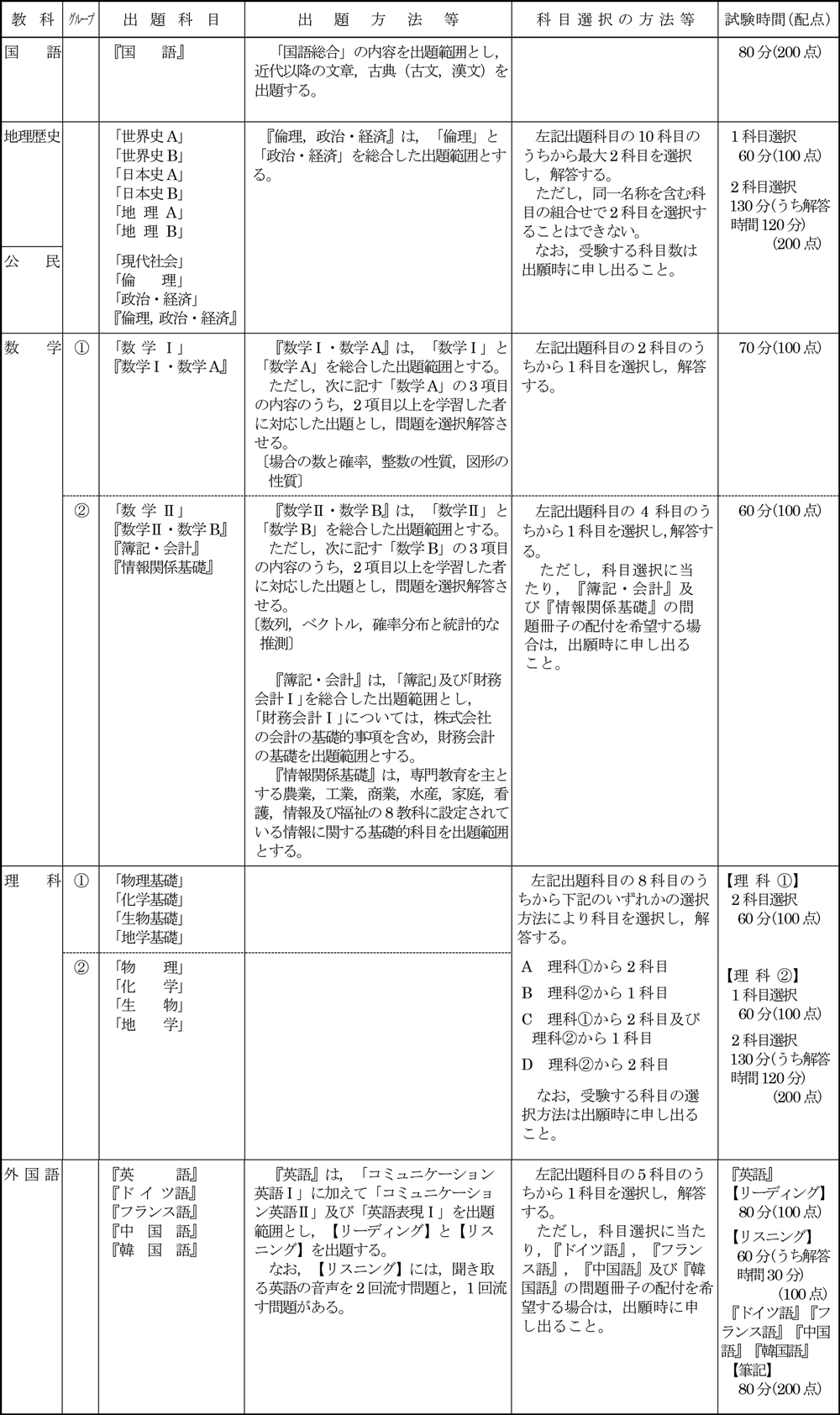

共通テストの出題教科・科目は、次のように6教科30科目です。この中から受験生は、自分が志望する大学・学部や短期大学を受験するために必要な教科・科目を受験します。試験はマークシート式のペーパーテストで、英語にはリスニングの試験があります。詳しい教科・科目、試験時間、配点などは下記のとおりです。

令和4年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト出題教科・科目の出題方法等

私大では「単独型」と「併用型」がある

私立大学の共通テスト利用入試には、その利用の仕方により「単独型」と「併用型」があります。単独型は、共通テストを受験して出願するだけで合否が判定されるもの、併用型は、共通テストの成績と大学が個別に実施する試験との合算で合否が判定されるものです。共通テストの受験科目や配点などは大学や学部ごとにそれぞれ異なるので、募集要項で確認してください。

共通テストが導入されたのはなぜ?

共通テストの前は、約30年にわたって「センター試験」が行われていました。その間、グローバル化やAI(人工知能)の普及などにより社会は大きく、急速に変貌し、これからの世界では、単に知識を持っているだけではなく、「知識を活用する思考力・判断力・表現力」「合意形成と協働のスキル」「コミュニケーションツールとして使える英語力」を持つ人材を育成することが重要とされました。

こうした背景から、文部科学省は、『学力の3要素』(1.知識・技能、2.思考力・判断力・表現力、3.主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度)を育成・評価することが重要であり、「高等学校教育」と「大学教育」、そして両者を接続する「大学入学者選抜」を一体的に改革し、それぞれの在り方を転換していく必要があるとし、大学入試制度や受験生の評価方法をそれに応じたものに改革を進めました。その一環としてセンター試験に代わって導入されたのが、共通テストなのです。

思考力・判断力・表現力を評価するためには、記述式問題によって、解答を自らの力でまとめ、相手が理解できるように論述する力を試すことが効果的であるとして、共通テストの当初案では国語と数学に記述式問題を導入、また、英語の4技能を測るために民間試験を活用する方針が発表されましたが、諸般の問題により、いずれも見送られています。

-

学力の3要素

- 知識・技能

- 思考力・判断力・表現力

- 主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度

共通テスト対策のポイントは?

共通テストでは基礎学力が重視される

共通テストは、前述のように「高等学校段階における基礎的な学習の達成の程度を判定する」試験です。高校の授業で扱わないような事項が問われたり、重箱の隅をつついたりするような問題が出されることはまずありません。ここで言う「基礎学力」とは、暗記しただけの知識ではなく、それを利用して応用できる知識です。例えば数学なら、公式や定理を丸暗記しただけの力ではなく、公式や定理がなぜ成り立つのかなど、理解の深さも求められます。

したがって、共通テストの対策としては、まずは高校で習得したことを十分に理解しておくことが大切です。高1で習ったことや、場合によっては中学校の学習までさかのぼって、苦手な分野をなくしておくことを心がけてください。

資料や図表から必要な情報をすばやく読み取る力が問われる

共通テストの出題の特徴として、複数の資料・図表を読み取って考えさせるものが多いことが挙げられます。地理・歴史のようにもともと多い教科ばかりでなく、英語のリーディングでも水族館の来館者数のグラフや時刻表を読み取って解答するといった問題があります。また、数学なども含め全般で、会話文が盛り込まれたり、学校での授業の様子を取り上げたりするなど、日常生活と関連づけた出題もあります。

こうしたことから、概して問題量が多く、ある程度の読解力がないと、正答はもとより問題の内容すら把握できないという事態にも陥りかねません。また、まず全部の問題をさっと見て簡単そうな問題から取りかかるという対策が取りにくくなっています。ある程度内容を読み込まないと問題の難易度がつかめないからです。

このような特徴を持つ共通テストへの対策として、多くの文章を読むことが挙げられます。長い文章をすばやく読み取り、要旨を把握するための訓練をしておきましょう。また普段から、知識を詰め込むのでなく、その知識をどう利用するかを意識する、逆に言えば、ある課題を解決するにはどの知識を使えばよいかを考える習慣を持つことが重要です。

センター試験の過去問演習も効果的!

共通テストは実施されて間もないため、“過去問”が多くありません。しかし、マークシート方式であること、高等学校での学習内容からバランスよく出題されること、知識の暗記だけでは高得点は期待できないことなど、センター試験と相通じる点が多くあります。したがって、共通テスト対策には、センター試験の過去問に取り組むことが効果的です。

自分の実戦力をつかんでおくためにも、早い段階でセンター試験の過去問に挑んでおくようにしましょう。

科目別共通テストのポイント

学研プライムゼミの実力派講師が解説する科目別の共通テストのポイントについては、下記のリンクからご覧いただけます。